若说音乐是一种语言,那么最初,音乐只能以口传心授的方式流传。但为了帮助传递,书写必然是唯一的途径。事实上,在公元前2000年前,就已经发现了一些符号,证明了现代乐谱的前身。经过歷史的洪流,人类集体的贡献使得今日的我们,能够透过特定的符号,跨越时空与前人交流,阅读他们当时萦绕内心的旋律音符。

演奏家对乐谱的解读

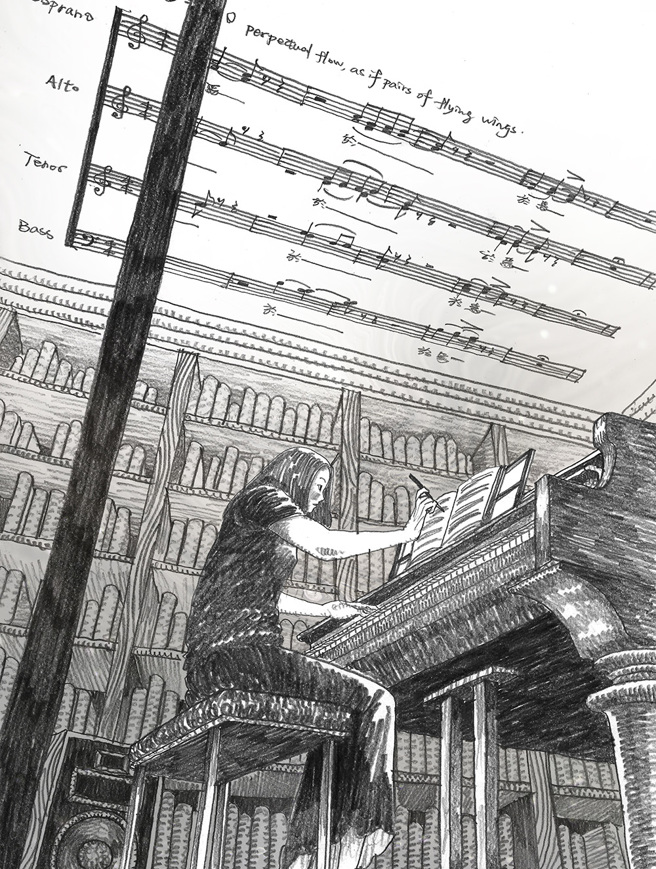

「发展至今的五线谱,是一套近乎数学科学般高度精密又具有逻辑的记号!」作曲家赵菁文举例,相较于舞蹈、戏剧领域所使用的舞谱、剧本等,即使能够记录,绝大多数也必须仰赖演出者或导演等人决定最后的走向。然而音乐记谱上一旦标示了音高、速度、力度、音质、小节等等,就清楚地告诉了演奏者该知道的讯息。因此没有任何一种艺术能有这么高的辅助力,它近乎百分之百注记在乐谱上了。

音乐创作并不像绘画、雕刻艺术那般,创作完毕就等于作品完成,乐谱若没有发表就没有声音,它需要被演奏家呈现、观眾欣赏,才算真正完成。也因此演奏家如何解读乐谱的符码,就变得相当关键。赵菁文认为:「音乐的自我发挥诠释空间必须要站在『理解乐谱』后才去做自我诠释。」但她感慨,大多人读谱只是读在表面上,也就是乐谱「看起来」如何,导致错误诠释。原因在于他们并没有真正对乐谱的细节、时代背景及作曲家的意图进行理解。

她举例,斯特拉温斯基(Igor Stravinsky)的《春之祭》(Le Sacre du Printemps),乐谱明确地标示着♩=50(四分音符为单位,拍子为每分钟50下)的速度。但在网站上搜寻影片就可以发现,乐团跟舞团一起演出时通常比较精确,但只要乐团单独演出,绝大多数是快很多的。赵菁文说:「演奏家常自认为这段规律重击般的音乐是活泼热情,然而它是诡谲、沉重、不那么舒服的。」演奏家常以惯性来判断,认为以往演奏过任何一种派别的乐曲,因此接下来的旋律性、点状的音乐就如法炮制,然而「当演奏家以为的诠释,改变了作曲家乐谱上记载的指示,就等于破坏作曲家的核心精神。任意更动内容,那就错了!」赵菁文说。

如此一来,也许演奏家会质疑:「那么我们表演的空间在哪里?」殊不知,站在舞台上所还原的声响、表情、触键、音色……都是演奏家的诠释,没有人能取代。此外,作曲家在某个地方安排的声部、强度、音色、延音、乐器等等,都是经过严密的计算与雕琢,是不是有能力从歷史脉络、人文美感、时代背景分析乐曲,读出所有元素加成所产生的言外之意、感情诠释,考验着演奏家的功力。

作曲家的阅读与创作

作曲家的养成,当然也经过大量且长期地阅读前人的乐谱。不同于演奏者或音乐学者的是,他们的天命在于创造。而如何站在巨人的肩膀瞭望、如何再前进,取决于作曲家的智慧。她举德国作曲家拉亨曼(Helmut Lachenmann)的作品《刮葫》(Guero )为例:刮葫原是一种打击乐器,外型像是洗衣板那样凹凸不平,拿着一个棒子来回刮动就可以发出特殊的声响。既然人们常认为钢琴也是打击乐器,那么若将黑白琴键侧看,就可发现凹凸的表面,并且得以刮葫的方式演奏。因此,他设计了用一根到三跟手指指在琴键上来回刮奏,时而黑键、时而白键,有时更利用琴键90度的另一面等。全曲以麦克风扩音,从哪个音到那个音也都有精密的空间位置标示。

另一个令人印象深刻的例子,就是美国作曲家约翰.凯吉(John Cage)的《One》,让演奏家从2分到2分45秒演奏第一组的和弦,2分30秒到3分15秒演奏第二组……每组都有不同的时间规范。在两组中间有交越之处,让演奏家在当下操作,如此的做法皆有其意图,并非随意设定。

以两件作品为例,赵菁文透露自己常在学生身上看到自己年轻时所犯的问题,提出作曲家成长的3个阶段:第1个阶段,就是「表面的模仿」,就像看到前两者的作品觉得惊艳,于是将其技术放进自己作品中的一段,导致让自己掉入一个不诚实的谷底漩涡,这样没自信的做法,反将最初创作的核心破坏。第2个阶段是不学技术,而是藉着探问「为什么这么做」,试着找到一个创新的着力点。为此她在2004年接受钢琴家陈必先委托创作的钢琴曲《瞬》,就是以自身文化的五声音阶、移植古筝到钢琴的滑音、《郭德堡变奏曲》的多声部这3个元素相加所创作的成品。到现在的第3个阶段,她看的是作曲家一生的成长,读他们的乐谱、思考他们在所处时期的思维,更深层地回看自己的社会使命。

那么,既然五线谱是精密又科学的记号,为什么拉亨曼、凯吉与许多作曲家,不约而同地放弃选择使用五线谱创作?赵菁文回答:「我们要知道,解读五线谱,是用现代的眼光看音乐歷史。在五线谱普及之前,用的是四线谱;四线谱之前,也有他们时代的方式。」由此看来,如何清楚表达乐曲的「核心」才是创作者最该珍视的地方,至于使不使用五线谱,就不是重点了。如同拉亨曼的作品《刮葫》,就是在一个范围内用图像记谱,利用标记,让演奏家了解如何演奏,是最靠近他心里所想的音乐。他的核心是将钢琴作为打击乐,并且尝试找出两种乐器的共同点,让一种乐器去表达另一种乐器的特点。因而在此,五线谱的使用,就不在主要的选择项目当中了。

当然,许多作曲家如德国作曲家史托克豪森(Karlheinz Stockhausen)或凯吉等,都在作品中给予诠释者部分空间,让他们有发挥二度创作的自由。对此,赵菁文则表示可以分成两个层面谈:首先,作曲家或许在乐谱上标示想要的意境,按此规定表演,没有一次会相同,因此赋予演奏家权力显得更为自然。第二,在两次大战后,音乐服务的不是人的情感,而是时间、秩序相关的思维,所以给予作曲家更多空间。但是,作曲家利用作品在他的时代发声,做了划时代的突破,有时却是时代性高于艺术性的。

在我们的时代,有五线谱、图像式记谱、电脑打谱等等方式能够使用,但在未来,无论是从五线谱进化,或者另有创新做法……都是要能符合时代,以最精密、最有效率的方式将头脑所思所想符号化,帮助表演者重现音乐,这个道理是恒久不变的。毕竟乐谱没有一定的样式,它只是一个沟通的工具,但却在音乐的创作、理解、呈现与再创作中,扮演了不可或缺的角色。不同的创作者有不同的灵感,不同的演奏者也有不同的理解,各自在自己的领域中展现创意,这才是表演艺术的美感所在。

本文作者:李秋玫

(本文摘自《PAR表演艺术7-8月号第347期》)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。